私はソフト屋ということもあり、機構ものの作成は苦手である。

大学時代も、アルミケースを楽しそうに加工する機械科の友人を眺めながら得手不得手な領域について色々と考えていた。ちなみに私は電子工学科。

なので、機構設計に関しては簡単な所から修行していきたいと思っているところである。

Make: blog や Engadget Japan などを眺めていると、「なんでもかんでもLEGOで作ってしまう海外の人」という記事に良くお目にかかる。まあ、LEGOといってもマインドストームで、マイコン制御のモーター工作を作るのに手っ取り早いらしく良く使われている風味。

だけれども日本国内ではそういったなんでもLEGOという人はあまりいないよなあと以前から考えていた。

これは超電磁Pこと森岡さんの小型はちゅね製作記録で、後半にはプレゼン資料が収められている。

私が興味をひかれたのは、はちゅね自体の製作記ではなくその過程にある「コイル巻き機」を製作したという部分にあったりする。以前から電磁石を使ったアイテムを作れないかと思っていたけれども、そのコイルを巻くのに難儀して止まっていた経緯があるからだ。

コイル巻き機について調べてみるとインドアプレーン界では自作のアクチュエータを作成するためにメジャーなものであるという。検索すると素朴なれど色々なコイル巻き機が見つかる。それらはインドアプレーン用ということでどれも0.05mmの極細ポリウレタン線を数百回巻いてつくるのだそうな。

タミヤのモーターとギアで適当なウィンチを作って巻くだけなのだけれども、手軽に楽しめそうな工作アイテムである。

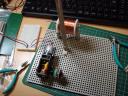

ユニバーサルボードとギアユニットを組み合わせてそれっぽいのを作ってみる。リールとウィンチの間にある棒は、ひっかかったときの緩衝用と、適度なテンションを作り出す為のもの。これが結構よい感じに効いている。

実験巻きに成功。完全自動というわけではなく、ワイヤーを常に手で押さえて左右に振り分けてやる必要があるが、それでも自動できゅりきゅり巻かれていくのは楽である。

電磁石を複数作る為には巻き数を数える必要がある。森岡さんのシステムではマイコン制御で指定した回数巻いたら自動的に停止する様になっていたけれども、そこまでインテリジェンスにする必要はなく取り敢えず巻き数だけ数えられれば良い。今回は回転板とフォトインタラプタで回転を数える。

完璧ではないけれども、一応できあがったシステム。

千回巻きでできあがった電磁石用コイル。一本巻くのに30分くらいかかるけれども、それでも半自動で楽と言えば楽。

そんな感じでこういった駆動部のある工作を行うのに、タミヤの「たのしい工作シリーズ」は本当に便利である。

私が子供の頃は、金属製のギアボックスと電池ケースが主流で、ユニバーサルプレートは存在していなかった。あの頃は、木片で工作をするのが通常だったからだ。今も木製工作キットはあるけれども、大部分がプラスチック製品になりより簡便さが増していると思う。

この他にも「白岩ひかり」がありつつ、タミヤのユニバーサルプレートによる工作に何とか慣れてきた。

そうしてできた動画が、

これである。

「ねるねるねるねを練る機械を作れば笑ってもらえるのではないか」、そう思いついたのは昨年の3月ごろなんだけれどもその機械を形にするスキルを持ち合わせていなかった。いや、やればできるだろうけどなんというか勘所をつかんでいなかったというか。

でなにかというと、こういう思いつきを形にするラピッドプロトタイプ的な工作シーンにおいてタミヤの「たのしい工作シリーズ」があったというのが日本における情景だったのではないだろうか。

別にLEGOが無くても、それに代わるものが存在していたので必要がなかったのである。しかも、それが日本のどこでも容易に手に入るわけだから。

日本にはタミヤとサンハヤトがあるおかげで、工作が支えられていたという気がする。

その代わり木工は今ひとつなきもするけれども。

マインドマップ図←上記プレゼン資料内に出てくるもの。

マインドマップ図←上記プレゼン資料内に出てくるもの。