posted by

rerofumi

2012/3/31 土曜日 0:52:26

小ネタ&突貫製作物。

ニコニコ動画で良くあるコメントをして『うすいG8』というネタがおもしろかったので旬なうちに工作をして動画を作ってみた。

マイコンはストロベリーリナックスで買える CY8C24794 の USB-PSoC1 モジュール。「ファミリーBASICALLYキーボードコンバーター」 をベースに書き直した物。

Read the rest of this entry »

posted by

rerofumi

2012/3/20 火曜日 22:40:56

超小ネタ。

野暮用でジャイロセンサーでの角速度計測を超お手軽にさくっとやりたい要求があった場合どうするか。 やっぱり Wiiリモコンを PC の Bluetooth で読むのが一番お安くて簡単だよなあというのが落ち着くところだと思う。

Wiiのジャイロセンサーは後発で「Wii Motion Plus」というアダプタで発売された。kako さんのところ 、WiiBrew )

現在のところ Wii Motion Plus は生産終了品となっており、リモコンとジャイロユニットが一緒になった「Wiiリモコンプラス」という型になっており一層お安くなっている。触れられて いる。

Wiiリモコンプラスのジャイロを読みだしている人もいるようなのだが、今ひとつ情報が足りなくて正解にたどり着くのに苦労したので書き留めておこうというのがこの記事の目的。Read the rest of this entry »

posted by

rerofumi

2012/3/19 月曜日 2:19:07

第二回『データの種類とアプリケーション』

■ 沢山の過程と中間ファイル

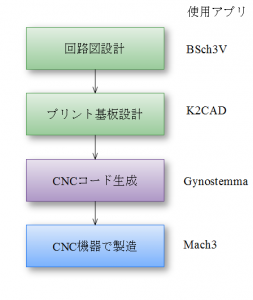

■ 製作フロー

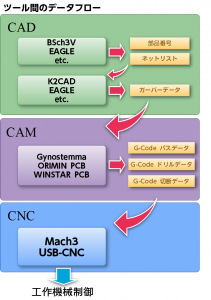

■ アプリケーションとデータフロー

ガーバーデータがパターンの設計書になるわけですが、どのように機械を動かせばその設計書通りの物が製造できるかを計算するのが CAM アプリになります。拙作の Gynostemma がこれにあたります。

切削パターンの G-Code が作成できたら CNC アプリで工作機械を制御して実際にプリント基板の作成を行います。CNC アプリに G-Code を読み込ませることで加工をしますので、G-Code次第でいろんなものが作れるというのが一般的な様です。

最終的に必要なのが G-Code や CNC 駆動ですので、CADでの設計から直接それが生成できるのであればそれで十分ですしそういったツールもあるようです。

posted by

rerofumi

2012/3/8 木曜日 0:41:42

第一回 『プリント基板をつくるには』

前知識。

最近の電子工作は半田付けの要らないブレッドボードのおかげでずいぶんとお手軽になりました。そのおかげでマイコンを中心に電子工作人口も広がったように感じます。

配線の手間を省略することができる

適当なサイズに纏めることができる

面実装部品を使う事ができる

といったメリットを享受することができます。

Read the rest of this entry »

posted by

rerofumi

2012/2/27 月曜日 2:11:43

Read the rest of this entry »

posted by

rerofumi

1:39:56

主にプリント基板製作のためにCNCフライスを導入しておおよそ1年半ほど。1年半という時間はかかったけれども、まあ大体思った通りのプリント基板を作れるようになった次第。

先達のメモは WEB のあちこちにあるもののやはり情報不足なところが否めず、結局ほとんど手探りでここまで来たようなもの。

なので、CADで回路図を書くところから、CNCフライスでプリント基板を彫り、できたモノにフラックスを塗るまで一通りの手順を書き起こそうかと思っている。

なので数回そういった連載が続くかもしれないよというご連絡。

~~~

CupcakeCNC による3Dプリンター出力の方では、フィギュアっぽい設計と分割ができるようになってきてそれなりの成果があがっている。

けれども CNCフライスで削りだし造形のほうはちーっともで、フライスを導入したてのときに軽くケミカルウッドを削って「こりゃ難しい」と思っただけ。

posted by

rerofumi

2012/2/6 月曜日 23:22:57

私が使っているCNCフライスはオリジナルマインドさんとこの mini-CNC BLACKII 1510 なのだけれども、このたびモデルチェンジした KitMill シリーズが発売となり全種出そろったようだ。

個人用 CNCフライスもじわじわと盛り上がっており(?)、PCBミリング さんでは iModela 用 3.175mm スピンドルシャフトを発売している。iModela はツール径が 2.34mm と一般的なリューターのそれで、基板加工用の刃を始めとした強力な刃が使えないという問題があったのだけれども、このスピンドルシャフトを使えばそれが解決するといったお話。

さて、オリジナルマインドさんの KitMill シリーズに話題を戻すと、今回は「基板加工専門機」である KitMill CIP100 がラインナップされているのが目を引くところかと。ORIMIN PCB が開発中だったころから「みなさんの基板データをおよせください」とあったので、私もひとつ送りつけておいた次第。それが「ATMEGA328P AVR V-USB 実験基板」 という奴。ここの過去の記事でいうと「AVR V-USB Eval1 その2」 の奴。

ぱっと見たところ ORIMIN PCB は CIP100 添付専用で別売は無いのかな。

[追記]iModelaで基板を作ろう

posted by

rerofumi

2011/12/31 土曜日 0:07:23

使えるピンは多くないけど、中央のブレッドボードでちょこっとテストしたりすることができるお気軽ボード。

主な修正箇所は以下

若干立て幅が足りなくてブレッドボードが収まらなかった

電源ラインにパイロットLEDを追加

ブレッドボード脇のIOソケットに +3.3V と GND を引き出し

PSoC3 に RTC 用の 32.768kHz 水晶を追加

Read the rest of this entry »

posted by

rerofumi

2011/12/28 水曜日 1:55:54

AVR一本で音声合成出力をしてくれるLSIモジュール、AquesTalk pico を入手したので軽く発声テスト。

詳細は後で書く、つもり。

上の動画が見えない方は Youtube でどぞー。(→Youtube上の同じ動画 )

posted by

rerofumi

2011/12/3 土曜日 21:59:03

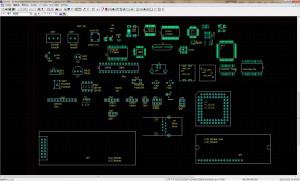

最近は CNCフライスで基板を作っている関係上ほとんど面実装パーツなのですが、まあそれでも皆様の用途にフィットしたら使ってやってください。

ファイルは K2CAD の kcd(図面)ファイルになっています。

Download: k2cad_parts_komekame1.zip