posted by

rerofumi

2015/2/8 日曜日 20:12:46

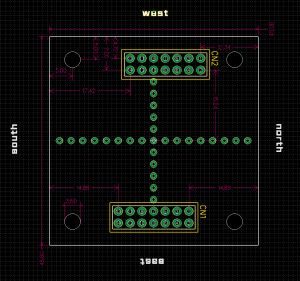

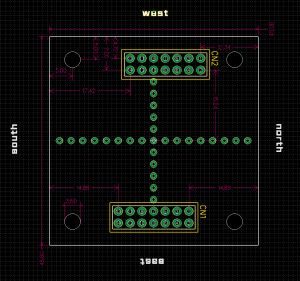

「つみょん」のプリント基板サイズについての仕様です。

サンハヤトの “ICB-90” という 45x45mm が2つ連結したようなユニバーサル基板があり、「つみょん」はこの基板の形状に準じます。

「つみょん」の基板基本形状は “ICB-90” の半分と同じく 45mm x 45mm サイズで、ネジ穴の位置も準じます。

試作の時は “ICB-90” を利用できます。

コネクタは 2.57mm の標準 DIP サイズの 2×7 = 14ピン型で 2.57mm グリッドに沿う位置にアラインされます。

CN1 のある側を East、CN2 のある側を West とします。CN1 は North と South の中間に位置しますが、CN2 は DIP 1列分 North 側にずれてアラインされます。

サイズ拡張で伸びていくときは “ICB-90” に倣って、1mm の糊代を加えつつ、North 側に 2倍、3倍のサイズで延長していきます。

2倍長のときは 45x91mm のサイズに、3倍長のときは 45x137mm のサイズとなります。

ネジ穴は途中にも必要ですので、2倍長のときは 8つのネジ穴が、3倍長ときは 12個のネジ穴を用意します。

posted by

rerofumi

19:44:36

「つみょん」マイコンテストボードにて仕様として規定することとしないことです。

■ 規定すること

- 基板のサイズ、ネジ穴の位置

- 使用する電源

- コネクタのサイズ、コネクタの位置

- コネクタの電源ライン

- コネクタピンの大まかな役割(マイコンプログラム用信号の位置など)

■ できれば準じて欲しいこと

- 基板の向き

- ケーブルコネクタの位置

- ケーブルコネクタが乗る基板の面(top側が望ましい)

- 標準サイズより大きい時のネジ穴位置

- マイコン基板は最下層の第一層とする

- マイコン基板は電源供給口を持つ

■ 規定しないこと

- マイコンチップの種類

- ソフトウェア部分

- マイコンプログラミングの手法(SWD か JTAG か I2C か UART か)

- 電源電圧として 5V と 3.3V のどっちを使うか

- GPIO や ADC コネクタの使い方、割り振り方

ざっくり言って基板サイズとコネクタは規定しますが、その使われ方は規定しません。

update

Feb.08.2015 – 初版、メモ書きとして

posted by

rerofumi

2015/2/2 月曜日 0:26:46

2003年に電子工作を再開し、マイコン電子工作を初めて行ったときに真っ先に作ったのが PIC マイコンの実験をするためのテスト基板だった。

GPIO にコネクタをつないで、そのコネクタにLED等の色々なデバイスをつないでテストしたものだった。

「奏」も自分で使う用のテストボードとして作って、かなり使い倒したし。その後も事あるごとに舞コンテスト基板を作り続けてきた。

ひょっとしたらマイコンテスト基板そのものを作るのが好きなのかも知らん。

というわけで久しぶりにマイコンテスト基板を作りたくなってきたというお話。

今回はその予告までに。

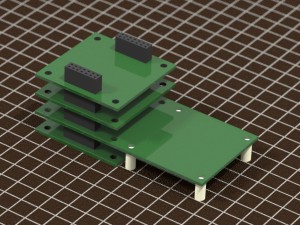

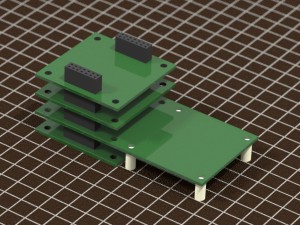

コンセプトのイメージ図。

基板とコネクタの仕様が決まっている一連のシリーズで、一枚の基板に単機能をのせる。

その基板群を必要な機能に合わせて上に積み重ねていき五重の塔、七重の塔みたいにして利用する『積み上げ式テスト基板』というのがコンセプト。

Arduino系だと “BLE Nanoキット” がそういった方針かな。

最初は PSoC4 の自分用テスト基板として試作を積み上げているところ。

積み、だけに。

「つみょん」というのは一応プロジェクト名を作ったほうが良いかなということで付けた呼称。「積み」+「on」とかそんな感じで。

仮称なんで突然変えるかも。