posted by

rerofumi

2012/4/30 月曜日 21:28:06

第五回『Gコードの作成』

■ ガーバーデータとGコード

プリント基板の設計データをガーバーデータという形式で用意することができました。

ガーバーデータはプリント基板のパターンを指定する設計データですが、通常これをこのままCNCとフライスにかけて製造を行うことができません。フライスを制御するCNCは G-Code と呼ばれる制御コードで駆動させます。この G-Code とガーバーデータに差異があるためです。

実はガーバーと呼んでいるデータも G-Code の亜流です。G-Code は工作のために工作刃を XYZ に移動させる情報を持つのですが、ガーバーはこの移動情報に線の太さという情報を追加したものとなります。

通常のガーバーは RS247X のことですが、「フォトプロッタ」という歴史を念頭に置いておくと理解が早いと思います。

その昔コンピューターから図版を出力することが一般的でなかったころ、機械操作で図版を書く手法としてフォトプロッタがありました。光で感光する印画紙に対してシャッターを開いて光を当てることで点を感光します。その光源とシャッターをプロッタでズーっと移動させると線を描くことができました。なので線はシャッターの形の軌跡となります。

この光源を移動するという情報を G-Code で制御し、シャッターの開閉および大きさと形をガーバーの拡張部分で指定していました。太さを持った G-Code というのはこの構造をイメージすると理解することができます。

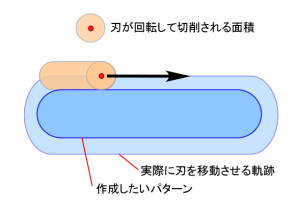

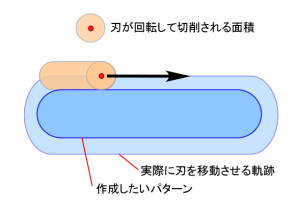

ガーバーをそのままCNCに読み込ませても線の中央に値するものしか切削しないので期待するパターンを掘る事ができません。

ガーバーが意味するパターンの外周を掘るようにしてやらないといけません。

しかも、切削する刃はそれ自体が幅を持っていますので、刃の幅(の半分)だけ余計に外側のパターン外周を掘るような指示をしてやる必要があります。

「ガーバー to G-Code」と銘打たれているものは大体この作業を行うものです。

ガーバーデータを読み込んだ後、パターンを切削できるような動作を直接フライスにさせるアプリもあり、一旦 G-Code を介すかどうかはアプリに因るようです。

Read the rest of this entry »

posted by

rerofumi

2012/4/24 火曜日 1:19:35

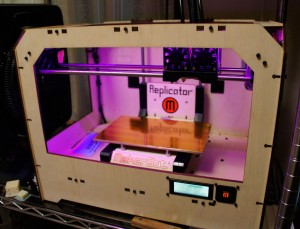

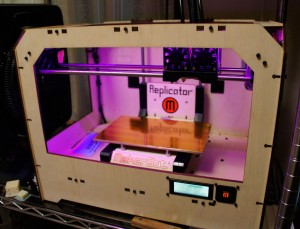

Makerbot のオープンファクトリー 3Dプリンタの “Replicator” が発売となった。

発売となったのはちょっと前の事なのだけれども、沢山のバックオーダーを抱えた Makerbot ががんばって製造して私の注文分がついに届けられたといった方が良い。

これまで Makerbot CupcakeCNC という3Dプリンターキットの初期製品で苦労楽しませて貰ってきたが、それの最新型ということで何が変わったのかというと以下の通り。

- 完成品になった、キットでは無い

- 作業サイズが大きくなった 220x150x150mm くらい

- 最新の射出機 Steptruder MK8 が標準搭載

- LCDモニタと操作ボタンが付いて本体だけで簡単な操作が可能になった

- 射出機2個のモデルが用意された

私が飛びついたのは一番最後、デュアルエクストリューダーになって2色同時成形ができるようになったというのが待望の機能だったため。これについては後述。

というわけでこの記事は届いたよと自慢するだけのエントリー。

Read the rest of this entry »

posted by

rerofumi

2012/4/14 土曜日 23:20:13

■ プリント基板CAD

回路図が書けて何を作るかが決まったところで、今度はその回路をプリント基板に起こします。

プリント基板のパターンを設計するためには専用のプリント基板CADがあるのでそれを利用します。CNCでプリント基板を作成する際はガーバーデータを介して出力しますので、ガーバーデータを作成できるCADであることが必須の条件になると思います。

プリント基板設計CADにも色々種類があり特徴もそれぞれですので、手になじんだ物を使うと良いでしょう。

私はちょくちょく出てきているように K2CAD を使用しています。あまりメジャーではないと思います。

K2CAD を選んだ理由は、

- サイズ制限が無い

- レイヤー数が127まである

- 商用利用に制限が無い

- ラッツネットを備えている

- 「P板.com」さんでの出力実績がある

- シェアウェアとして安価である(3150円ほど)

といったところが良かったからで、悪いところは

- マニュアルの整備が不十分で使い方がわかりにくい

- 不安定でクラッシュすることが多い

- ライブラリが無く自作する必要がある

とまあ割と致命的な感じもします。それでも使うのは玄人肌というか、苦労を楽しむというかそんな方向かもしれません。

しかし、基板を製作して MTM とかで販売しようと考えたときにそれは商用利用かどうかというのは割と悩むところです。特に EAGLE LIGHT はサイズ制限だけでなく商用不可というライセンスなのがどうにもひっかかり鞍替えすることにしました。

昔色々なCADを一通り試したところ個人的な要望は「オートルーターは使わない(使えない)けれどもラッツネットは欲しい」というあたりに落ち着きました。しかし、アマチュア向けでラッツネット対応のCADはあまりなくてその頃唯一使えた K2CAD にたどり着いたといった流れでした。

ここでは私の実作業例として K2CAD を使った手順を記載します。

Read the rest of this entry »