posted by

rerofumi

2009/3/22 日曜日 20:05:40

BeagleBoard はARMベースチップをのせたワンボード組み込みソリューション。これで組み込み系の色々な勉強や実験が行えると言ったもの。

現状これを入手する最大の難関は、その「買い方」にあるのではないかということで軽く解説。

わかる人には「Digi-Keyで売ってるから」で伝わるのですがね。

現在のところ BeagleBoard は Digi-Key の専売ということになっている。Digi-Key はアメリカの電子パーツ卸なのだが個人売りもしてくれるし海外への発送も行ってくれるありがたい存在。特に、FPGAやマイコンチップといった通常一般小売りしてくれないパーツをも扱っているので、ここで変えなきゃ個人で入手は諦めだという最後の希望的な側面もある。

最近は質問の応答などある程度日本語が使える様になってきたので大分利用しやすくなったと思う。

Digi-Key のトップページに行き、商品検索に “BeagleBoard” と入力すると、さくっと見つかる。後は画面に従い購入手続きをするだけ。

お届け先入力などは当然アルファベットのみを使ってローマ字などで記入する必要がある。

一点気を付けるのは、アメリカ合衆国の輸出管理厳守令に従うための利用目的を問われるところ。特に BeagleBoard は高度演算機器なので輸出規制対象物となっている。簡単に言うと「軍事利用しないこと」を明確にしないといけない。最近このへんの規制がかなり厳しく、ぶっちゃけ「北」のあの国に送らないこと、経由しないことなどが厳格に問われる。

なので「工作に使います」「勉強に使います」だけではだめで、「国内使用に限定すること」「販売はしない/もしくは国内に限定」「どういった機器を作って、それはどういった効果があるのか」をちゃんと書かないといけないようだ。

私の場合は「民生用テレビ受像器に映像を表示するための機器の試作、国内利用限定」と記載して無事に通っている。

また、利用機器については個人の記述があるので「教育機器」を選択しがちだが、個人のホビーにおいては「民生用電子機器で使用」を選択すべきだそうだ。

このあたり、不備があったり曖昧だったりすると注文後Digi-Keyの日本担当から(日本語で)確認の電話やメールが来て詳細を訪ねられる。

さて、購入手続き自体は以上なのだが、Digi-Key を利用するにあたっての最大の難関は荷物の受け取りにある。

Digi-Key からの発送は宅配サービスの UPS を使って行われる。この UPS の配送が「平日昼間のみ」であり、再配達依頼は朝8時あたりに電話で申し込み等かなり使い勝手が悪い。正直一人暮らしの会社員ではまともに利用できないところである。

UPS はヤマト運輸と提携しており、首都圏以外はヤマト運輸へリレーされて配送される。このヤマト運輸も小荷物扱いではなく、大物配送の枠組みとかで一般的な宅配便と違う部署らしいのでどこまで融通が利くのかは良く知らない。

うちは首都圏近郊ということで UPS が自力で配送してくるためどうしても「平日昼間」になり受け取りが面倒でしかたがないのですな。

まあこのへん「がんばってうけとりましょう」としか言いようが無いのですが。

その様な難関をいくつか経て、BeagleBoard を入手することができるのです。

posted by

rerofumi

2009/3/19 木曜日 2:00:16

OpenPandora が延期しまくりもうすぐ(4月末くらい?)完成……しそうなところで、同じ OMAP の BeagleBoard でアップを始めることにした。

Linux動かすだけでもコツがあったり、というかわかりそうでやってみないとわかってないところがあって苦戦してみたり。

ただいま格闘中。

posted by

rerofumi

2009/3/11 水曜日 1:45:37

ここしばらく何もせずにぼけーっとしていたのだけれども、そろっとなんか作ってみるかなあという気概がたかまりつつある雰囲気。

ここは一つ、お買い物で物欲的に盛り上がってみようとか思って買ったのがこれ。

ユニバーサルプログラマ。よするにEPROMライター。

Aitendo で見かけて割とお安かったので購入。USBバスパワーでケーブル一本だけで動作するというのもうれしいというか、今時というか。

プログラミングアプリはこんな感じ。

先日、ケミカルランプの紫外線だと波長が長くてUV-EPROMは消えない殺菌灯じゃなきゃという話を聞いてそうだったのかーと知らなかったのを反省すると共に、EPROMへの郷愁がむくむくとわき上がっていたのでした。

昔は仕事で黙々とUV-EPROMを消したり書いたりしていたものですよ。

そんなUV-EPROMも絶滅危惧種。

秋月では256kだけを取り扱っていて、在庫限りの最終品だそうな。秋葉原までいくとまだぽろぽろと買えるかな。

このEPROMは読み書きができた。あとはアーケード中古基板に載っているEPROMを外して読んで遊んでみたり。

さて、今時EPROMを使うかというとどうだろうというのが正直な所。しかし、こいつはユニバーサルプログラマというだけあって、UV-EPROM以外も読み書きできるのですな。このへんから、今時の電子工作っぽい話。

これは秋月で取り扱っている 2Mフラッシュ。こいつだけ、32pin PLCCという電子工作でも扱い易い形状なのでいつか使ってやろうと買っておいたもの。データシートを見て、なるほどこうやって消したり書いたりするのかというのはわかったのだけれども、実際に書き込む回路やマイコン制御を書くのが面倒でほったらかしになっていた。

で、このユニバーサルプログラマはこのフラッシュ等も書き込むことができるのですな。

PLCCアダプタはライタと一緒に買っておいたもの。このフラッシュに使う為ですよ、ええ。

予め書き込んで置いたり、ちゃんと書けているか確認したりできるので、これでこのフラッシュも扱い易くなるというもの。

それだけでなく、2線3線のシリアルEEPROMも読み書きできるのが今時工作でのミソ。

以前、PSoCで音声をだしたときシリアルEEPROMに音声データを置いていたのだけれども。そのときは適当に使い捨てのマイコンファームを書いて、PCからシリアルで流し込むとI2CでEEPROMに書き込むというやっつけライタを作って作業をした。

いまでは、こいつで楽々書き込み&確認ができるというわけさぁ。

ついでに、PIC12/16やAVRのDIP品にプログラミングもできるらしい。この辺はできるからついでにやっておけ的で、なんか今ひとつな気がする。いや、実際読み書きできるので便利ちゃ便利なのですがね。

これだけ機能があると、最近のマイコン電子工作的にも「ありなんじゃね?」という気がするわけですよ。

で、最終的に使えるかというとなんとなく値段相応で安物だからこんなものかなーといった感じはする。

なんか細かいところでイマイチな所があってみたりするので。

EPROMも1M以上の物はサポートがまばらだったり、その結果つかえないデバイスもあったり。なんだかデバイスとの相性問題とかあるみたい。けれども、私の手元にあるやつは大きな奴以外大体扱えた。

マイコンへのプログラミングはおまけ程度に見ておくと良いかも。できたらラッキー程度に。いや、できたので結構便利だとは思ったのだけれどもeraseが完了しなかったり怪しげなところも見られたので。

てなわけであると楽しそうなアイテムだと思った。

posted by

rerofumi

2009/3/9 月曜日 1:24:39

ニコニコ技術部の方で「『あの楽器』東京ミーティング」というものがあったのだが、そこで個人的に「おおおっ!」と思ったのが、ヒローマ氏の「メンブレンスイッチを自作して入力装置に」の展示であった。

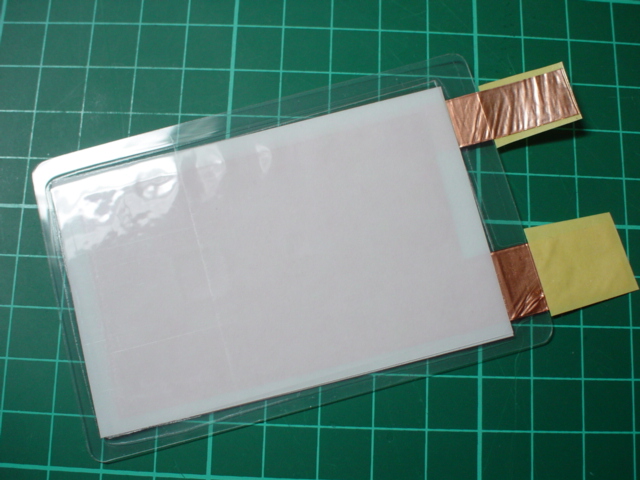

まあ、これで『あの楽器』のインターフェースにするのは結構しんどそうだなあとは思うのだけれども、メンブレン型のシートスイッチを自分で作っちゃおうというのは電子工作的に超使えまくる技なんではないかと思うわけですよ。

電子工作でスイッチやキーボードがある程度の個数以上になると作るのがかなり面倒になってくる。電卓くらいのキー数だとマイコンでドライブするのはなんとかできるものの、スイッチをその数だけ買うにも高いし、それを基板に並べるにも面倒だし、マトリクスを配線するのも地味に面倒だったりする。大きさを考えてメカニカルスイッチは無理そうだからメンブレンにしたいと思っても、使えそうなのが売っているわけでもない。

それを自作できるんじゃね、と思わせてくれたのでヒローマ氏には大いにリスペクト。

てなわけで、今回はその原理実験。

Read the rest of this entry »

posted by

rerofumi

2008/11/19 水曜日 21:41:40

積みネタ棚卸しセール。

以前 PSoC FirstTouch Kit を HIDキーボードにしていたのは、今回のこれをやるための下準備。それくらい寝かせていたというか、やろうやろうと思って棚上げになっていたネタ。

エイヤと作ってしまうのです。

Read the rest of this entry »

posted by

rerofumi

2008/11/9 日曜日 16:25:47

MTM02 の準備にかまけて何も更新してなかった次第。すいません。

その間に作った小ネタでも。

思いつきでもやってみると色々な事が見えてくるものですな。

posted by

rerofumi

2008/10/14 火曜日 21:49:14

去る 2008年10月12日、ニコニコ技術部東海勉強会が名古屋で開かれた。

今回も楽しい発表がたくさん。その中でも電子工作的な視点でオススメなどを。

akira_you氏の15分でサーボを動かすライブハンダ付け実演ショーもなんか間違っている面白さがあったけれども、今回技術的に良かったなーと思ったのが撮影できますPの「秋月300円液晶向けFPGA基板における 電源設計について(PDF)」という発表。

先日できあがった「NEGIBATAKE」というボードでの電源設計と、その実際についてのリポートといった感じ。

このへん原理とかはわかっているけれども、実際にプロダクトとして使うにはという具体例で提示してもらえるとわかりやすい。

まあ、趣味工作でそこまでやる場面がこれまでそんなになかったというのもあるかもしれないけれども。

久しぶりにPLDやりたいなとふつふつ思い始めていたり。

posted by

rerofumi

2008/8/30 土曜日 23:39:37

今日はNico-TECH : Takatsuki Meetingというニコニコ技術部に動画を投稿している人や、それを見ているたちの集まり。

私も適当に「かなで」を持って参加。ライトニングトークはハード、ソフトに依存しない内容をチョイスしたつもり。

さて、N:TM でもアナウンスしましたが、マイコミジャーナルの方に「かなで」紹介の記事が掲載されました。「かなで」の解説というよりは、「電子工作しようぜ」という呼びかけで終わっている感がなきにしもあらず。

そもそもで「かなで」は「なんか電子工作記事書いてよ」と言われてこのために起こしたプロジェクトだったりもします。

posted by

rerofumi

2008/7/31 木曜日 0:46:22

アナログシンセがついてくる、大人の科学「シンセサイザークロニクル」が発売されたためマッハで購入。

箱を空けただけでワクワクがとまりません!

ちと螺子がひ弱で、しっかり止めようと力を入れて回したらねじ切れてしまった。涙目。

隣に穴を空けて手持ちの螺子で適当に固定。なんとか回避。

で、冊子の中にもマイコンでMIDI制御するというのがちょろっとありましたが、こちらは当然「かなで」を使ってコントロールしたいところ。元々「かなで」は自作電子楽器のMIDIレシーバー部分として設計されているので、こういった用途が本業だったりする。

SX-150の回路を眺めていると実現可能性として 2パターンあるぽい。

(その1)

電極での演奏は、ピッチ(音の高さ)に変換される VC と、エンベロープのトリガーとなる GATE の二つの信号としてモジュールに伝えられる。

「かなで」では CN4 にこれら情報が出てきている。CN4-8 がそのままGATEで、CN4-1〜7 が7bitの値で VC となる。この 7bit をラダー抵抗によるDACで電圧に変換すればそのまま VC に流し込めるであろう。

この方式だと SX-150 の全てのファンクション(つまみ類)が使えて、MIDI音源化できる。

んが、DACで変換した VC とオシレータの精度から、MIDI信号がそのままちゃんとした音階として演奏されるわけではない。つまりチューンがめちゃくちゃになる。たぶん。

まあ、譜を演奏するのではなく、効果音をひよひよ鳴らしたい向きにはこれでも良いかも。

(その2)

「かなで」のPWMを使ってオシレータ部分までを「かなで」で済ませてしまう作戦。

SX-150 のオシレータとピッチLFOをすっ飛ばして、波形をフィルターに流し込んでしまう。

これだとアナログシンセの旨みであるLFOがまったく使えないが、エンベロープとフィルター(とレゾナンス)を「かなで」の演奏に付与することができる。

「かなで」からは CN4-8 の GATE と CN6 の PWM 、この2本を SX-150 に繋ぐ形となる。ついでにSX-150から電源をとるので 4本を配線。

てっとりばやくで(その2)を試してみた。

詳しくはそのうち説明する。(予定)

SX-150 内部のGATEが OFF時 5V と負論理になっているので、2SC1815を使って「かなで」のGATEを適当に反転。

なんつーか、SX-150 をフィルターとしてしか使っていないが、「かなで」の簡易音声出力にエンベロープがつくだけでもちょっと嬉しかったりする。

わざわざ「かなで」でGATE(NOTE ON/OFF)を出力しているのはこういったことをやるためなんだよと、設計方針を改めて表明。

posted by

rerofumi

2008/7/13 日曜日 22:51:08

かなでのファームウェアを Ver1.1.0 に更新したので、ソースやHEX等々を色々掲載しておいた。

かなでは普通に8〜16本の信号をコントロールできるので、LCDモジュールなんかも駆動できなくはない。

というわけで、基本は Hello, World! だよねと表示させてみた。

出力するMIDI信号のピアノロール。

これを演奏してみるとちょっと面白い。

helloworld_audio.mp3