posted by

rerofumi

2010/12/28 火曜日 14:20:00

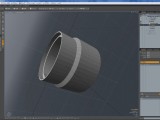

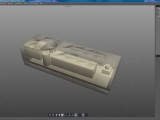

モデルの作成。

手間がかかるわりにあまり語ることも無い作業なので成果だけ置いておく。

モデルに穴が空いていたり、ポリゴンが重なっていたりするとすぐに Skeinforge がクラッシュするのでそういった要素は全部修正しなくてはいけない。その作業が挟まるととてもめんどい。

Download: irumi_model_obj_20101228.zip

3Dモデルデータ。wavefront obj 形式。

obj はスケールを厳密に持てないので読み込むと10のべき乗段階でサイズが異なっている可能性がある。

posted by

rerofumi

2010/12/26 日曜日 18:01:11

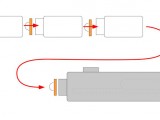

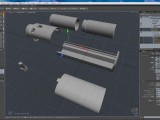

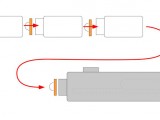

CupcakeCNC は小型 3Dプリンターでもあるので製作できる形状は大きくはない。

なので、ある程度の大きさの物は分割して作成することになる。

いるみさんでの分割プランはだいたいこんな感じ。

光るイルミネーション部分を接ぎ木できる様に設計し、間に LED基板を挟んでいくといった作戦。イルミネーション部分は白ABSで作って中身は空洞のままにするので、このジョイント部分が重要になっていく。

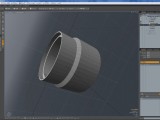

まずはジョイント部分のみのモデルを作成して実際に出力しながら合わせていく。

出力時の肉厚等実際に出力してみないとわからない部分もあって、CAD上での設計のみというわけには行かず何回も何回も出力して少しずつ合わせていくといった地味な作業。

実際には写真に写っている倍の量のテストプリントをしたと思う。

Read the rest of this entry »

posted by

rerofumi

2010/12/25 土曜日 16:50:38

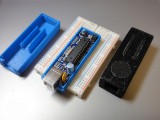

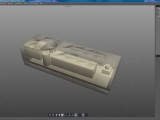

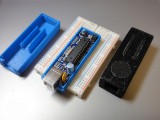

エレキ部分が完成して動作もしたので、今度はその外側を覆い握りやすくするケースを作成する。

今回のプロジェクトの山は二つあって、一つがCNCフライスでプリント基板をつくること、もうひとつが CupcakeCNC でケースを作成すること。家庭用3Dプリンターでどこまでの物が製作できるのか、これまでに積み重ねた経験で完成させることができるか。どきどきの展開。

一番最初に行うのはエレキ部分の基板と部品のだいたいの形をモデルとして起こすこと。

この基板と部品のモデルを下書きとして、ぶつからないように外側をくるむケースを設計していくのです。

ノギスでサイズを測りつつ、モデラー上で数値入力しながらそこそこ厳密に外形を作っていく。

相変わらず CAD には慣れないので 3DCG のモデラーを使っている。モデラーは modo401 に乗り換えたばかりであまり慣れていないけれども、数値入力もやりやすいので特に問題無く作成できている感じ。

posted by

rerofumi

2010/8/8 日曜日 1:11:02

そんなこんなで「ほんのりさん」が完成しましたが、2〜3セットは作成できるパーツ在庫がありますので実費でお分けすることができます。

特に、Makerbot の純正 H.B.P. V2 をお持ちの方で使えることをレビューしてくれるひとはいませんかね?

今回は基板を枚数作っていないので単価が高く頒布価格が5000円ほどになってしまいますが、それでもという方がいましたらご連絡ください。

[追記 Aug.08.2010 23:15]

欲しいと言ってくれる人がどれくらいいるのか不安だったのですが、即座に希望者が現れて驚いています。

ちょいと慌てながら手元の部品を整理してみましたが、正確に 3セット分ありました。既に 2セット分の引き合いがあるので今現在 1セット分の在庫があります。それ以上の引き合いについては、部品の取り寄せ購入をしてからのお渡しになるのでちょいと日数をいただくことになります。

ご希望されるかたは私あてのメールか、この記事へのコメントでご連絡ください。

お支払い方法はかなでのときと同じで良いのですがPayPalが今一時的に使えなくなっていたりいくつかのサービスはなくなっていたりして面倒なので、一番楽なアマゾンギフト推奨としておきますね。

posted by

rerofumi

2010/8/7 土曜日 19:13:38

ハードが完成したのでファームも完成させて Ver1.0 とした。

以前の版に比べての改良点は。

- サーミスタの温度テーブルを Extruder2 のソースで使われているテーブルを流用、Extruder使用時とほぼ同じ数字が出るようになった

- 真ん中ボタンでのヒーターOFF時に設定されていた目標温度を保存し、次回起動時にその温度が表示されるようにした

- 温度上げ下げボタンにキーリピートをつけた

- LCD表示を 16×2 のレイアウトに合わせて改変した

といったあたり。

PSoC Designer5.0 用のプロジェクトファイル&バイナリHEX

Download: hotplate_controller_v100.zip

ホットプレートコントローラー基板こと、「ほんのりさん」はこれにて完成となります。

posted by

rerofumi

2010/8/6 金曜日 0:22:20

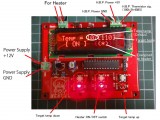

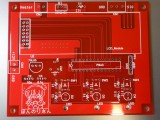

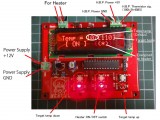

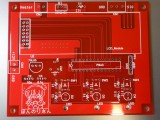

CupcakeCNC 向けのホットプレート制御基板に「ほんのりさん」という名前をつけて、P板.com で製造してみた。

つつがなく完成。配線ミスもなくいいかんじ。

毎度のシルク絵もこんな感じで仕上がっています。

Download: hotplate_controller_02.zip

基板の K2CAD 設計データと、gerber データの詰め合わせ。

gerber の方はそのまま出せば製造できるんでないかな。(デザインルールが許容範囲であればだけれども)

もうちょっとファームを改良する予定。

posted by

rerofumi

2010/7/30 金曜日 1:52:44

HotProceedさん、よしだまきさんから聞いたメンテナンス話。

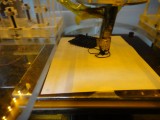

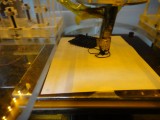

3Mの紙素材マスキングテープをテーブルに張ると食いつきが良くて使えるらしい。

Cupcake CNC を使い始めてすぐにつまずくのが、開始時に樹脂をテーブルに張り付かせるという行為。つまりは第一層の食いつきである。テーブルにくっつかなくてノズルのところで団子になったり、出力中にテーブルから外れて失敗したり。

テーブルぎりぎりのところまでノズルを近づけて第一層は押しつけるように射出することで食いつかせることを覚えていくのだけれども、慣れていてもこれが失敗しやすかったりする。また、アクリルテーブルはあまり密に射出するとABSがくっついて取れなくなったりなかなかうまくいかないものなのです。

また、自作でホットプレートテーブルを作るとどうやって樹脂を食いつかせるか非常に困ることになる。私は半ばあきらめて Makerbot からカプトンシートだけを買って使っているけれども、次メンテナンスするさいまた取り寄せるのかと思うとちょいと面倒くさいし送料もかかる。

アクリルにしてもそうだ、出力品がどんどんこびりついていき汚れてくる。この先どのようにメンテナンスをしていけばよいのか。

とまあ、こんな風に出力テーブルの表面というのは悩みの種なのですが、3Mの紙素材マスキングテープが良いよ!という情報をゲットしたので早速買いに行ってみた。

モノはあっさりと見つかった。基材は紙の塗装マスキング用テープ。3Mのこの黄色い奴だけがうまくいくらしい。左の白いのは比較用にかった和紙基材のマスキングテープ。

適当に張ってためすよー。って初回は失敗。

わざと押しつけないようにして様子見していたのでしょうがないのだけれども、出力中にはがれてしまった。

思っていたよりも樹脂のノリが良くって無理に押しつけなくても形ができていく、だけれども、冷めて縮むと反り返りであっという間に浮いてはがれる感じ。物凄くノリが良いのだけれども、力強く食い込む訳じゃないので冷めると弱いっぽい。

この特性を頭に入れて使うと、なかなか良い具合に出力できる。というか、アクリルとカプトンシート(ホットステージ用)以外でちゃんと食いついて出力できた所を見るのは初めてだ。

1にも2にも反り返り注意ですなー。

3Mのマスキングテープは良い事がわかったのでそれ以外の紙素材はどうよと和紙のマスキングテープとレーザープリンター用のラベル紙を試してみたが果たせるかなうまくはいかなかった。

和紙の方は表面がでこぼこはしているものの基本つるつるなので食いつかなかった。

ラベル紙も無理に押しつければ出力できるものの、冷えるとすぐはがれてしまう感じ。やってできなくはないのでホットプレートと併用なら非常用に使えなくはないかも。

紙素材もモノによっては食いつくらしいということがわかった。中でも3Mのマスキングテープは絶妙な荒さで使い物になっている。どちらにしても紙素材、強く押しつけて食いつかせると繊維に絡み込んではがすときに紙の方が破けて残るといった状況にはなるようだ。

何にせよ、近所で手軽に手に入る素材で出力テーブルのメンテナンスができることが分かった。大収穫である。

posted by

rerofumi

2010/6/29 火曜日 2:45:00

CupcakeCNC をコントロールするCNCアプリケーションの ReplicatorG がバージョンアップして 0017 になった。

今回の変更はちょっと大きくて、STLを直接読み込んでプレビュー表示できるようになったことと、Skeinforge を組み込んでしまいコマンドラインから Python を起動しなくても gcode 生成ができるようになった。

Skeinforge は本当にバックエンドで呼び出しているので、Windows 用の Python をインストールしておく必要がある。私はこれまで Cygwin のPythonで起動していたのでちょいとはまった。

さて、Cupcake CNC を入手してからしばらくはなにをやっていたかというと、主にこの Skeinforge のパラメータを繰り返し調整しながら出力して、自分のマシンにぴったり合うパラメータを見つけ出すことであった。そんなお気に入りパラメータが私の Skeinforge には入っている。

だが、Skeinforge が ReplicatorG に内包されるようになったことでこれまでの設定が使えなくなってしまったというか引っ越すのが困難な状況に。

しょうがないので、スナップショットを取りながらこれまでのお気に入り設定を移していくことにした次第。

そんなお気に入り設定の共有というのは有効なんじゃないかと思うので、みなさんの参考になればと公開しておくのです。

Skeinforge 設定については水星工房さんの所に情報があるので、まずはそちらを読んでから先にすすむと吉。

Read the rest of this entry »

posted by

rerofumi

2010/6/21 月曜日 2:33:34

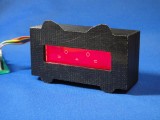

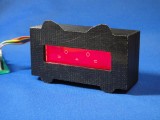

Thingiversでも公開中のLCDモジュールケース。

Make: Tokyo Meeting で Hotproceed さんの所で話をしていたのだけれども、電子工作をしていてこういったケースや治具のプロトタイピングがやりたくて3Dプリンターに興味を持っている人というのが結構多いらしい。

私も似たようなもんで、ケースやパーツといった類も色々作ってはいる。

しかしながら「自分でケースが作れます、おすすめですよ!」と言えるかというと案外そうでもない気がしている。

Cupcake CNC は出力テーブルが 10x10cm と小さいのでケースの類はしんどいのだ。

LCDモジュールケースもテーブルいっぱいいっぱい使って出力しているし、これくらいの大きさとなると出力するだけで相当の経験値を必要としたりする。このケースの出力と同時に色々な不具合に巻き込まれたので製作から出力完了まで1ヶ月を要していたりね。(まあ、その間に得たメンテナンス技術と改良でずいぶんと安定させることができるようになったけれども)

こちらは Morecat さんの Ginger にかぶせるケース。思いつきで作ってみた。基板が小さいのでこれくらいだとちょうど良く出力できるが、Cupcake CNC だと薄い壁を作るのが苦手なのでいまひとつ頼りない感じ。

まあ、ラピッドプロトタイピングだしこんなものか。

こんなふうに、電子工作と3Dプリンターを組み合わせると結構楽しいプロダクトを作ることができる。というかできそうな気分になってワクワクしてくる。

実際これくらいのものがさくさく作れるようになってくるとかなり楽しいのだけれども、そのためには3DCADや3Dモデラーでさくさく形状が作れなくてはならないのですよ。

昨年末に突然 3DCG の修行を再開したのはこのためといっても過言ではなかったのだけれども、やっぱり修行しておいて正解だったかも。

posted by

rerofumi

2:03:51

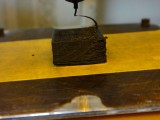

注文していたバリスタが12Vでなく15Vのものだったことに落ち込んだり。

SSSさんの報告だとギアードモーターのコンデンサを取っ替えるだけでも安定化するとのこと。

モーター後ろのプラスチックカバーを外すと、上の写真の様に基板が一枚あってそこにチップコンデンサが 3つ標準的な形でくっついている。写真ではテストのために1つ積層コンデンサと取り替えた後の画になっているので青いのは差し替えた後の奴。

コンデンサを並列に増やすとかえって悪化したので、チップコンデンサをはいで適当な無極性コンデンサにとっかえ。だいたい 0.022uF とか 0.1uF とかでよいみたい。

今回はパスコンとして手元にたくさんある 0.1uF を使用。

真ん中の1個を変えるだけで、一番やばい形のサージが無くなってばっちり安定するようになった。

とりあえず3つ全部取っ替え。

オシロで見ただいたいの形とか、信号線に乗るサージとかはあんまりかわっていないんだけれども、通信エラーを起こすようなことは無くなったみたい。よかったよかった。

ここまでは、PWM動作させると激しく通信エラーを引き起こす暴れん坊モーターのお話。

我が家でずっと安定気味に使っていたモーターの方も、停止時に温度が読み取れなくなる現象ってのはあって頻度は高くないけれども同様の問題があるので対処しようと後ろのカバーを外してみる。

あれ?コンデンサが付いていません。

つまり、昔はコンデンサなしのモーターが出回っていてこっちでは安定気味に動作していたというお話らしい。最近の奴はコンデンサを付加してグレードアップ!したつもりだったんだけれども、容量がおかしいかコンデンサの質が悪いかでかえって状態が悪化してしまったという感じみたいだねえ。

でも、このコンデンサなしモーターでも停止時にちょいとおかしくなる現象はあるので、モーターの電極間に 0.1uF を 1個だけつけておいた。もちろん、ばっちり安定しましたとさ。